MUERTO EL PERRO…

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy)

Historia de un perro apaleado. Así se podría resumir esta unipersonal, curiosamente publicitado como thriller policial, cuando en realidad, y después de todo, como todo policial, es un drama. Brillante. Terrible.

Los perros no tienen memoria, o eso dicen. Los perros apaleados, menos.

Cuando entrás a un terreno, o merodeás por el galpón y hay un perro atado, probablemente te ladre, seguramente te muestre los dientes. Seguramente ni esté el cartel que anuncie: “Muerde”. Y si hubiera, tu miedo te sonará a Muerte. Esa D bien puede ser una T. Y Muerde y Muerte serán la misma cosa. De hecho son consonantes dentales… La lengua se apoya en los dientes. Siempre los dientes.

Seguramente debe ser muy difícil interpretar a un perro apaleado, vulnerado, denigrado hasta la agonía.

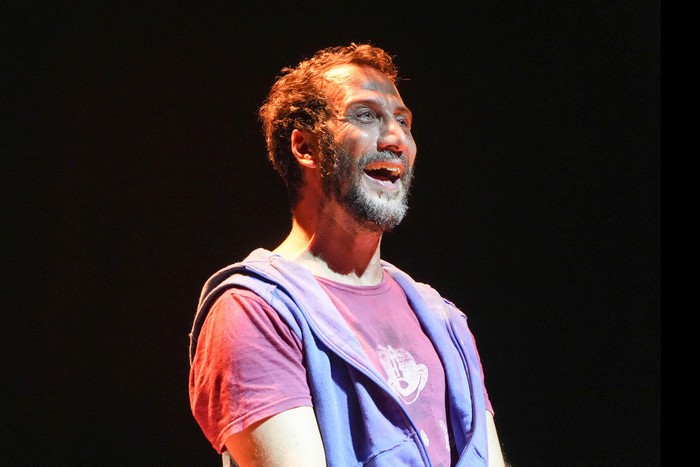

Y Luciano Cáceres es un perro único.

Da miedo.

Y a la vez, mucho después, ternura. Compasión. Dan ganas de que se muera para poner fin a ese dolor. Como con esos animales que nadie quiere adoptar porque su rabia dolorosa va por delante de su imagen. Y su historia, desconocida, por detrás.

Vemos a Kaspar Hauser, y recordamos al personaje de Peña, Mugre. Ese al que el público apedreaba, tonto como una multitud de idiotas, con esos panes que debieron alimentar a la criatura.

Y René, el perro humano René, es una criatura. Rota.

Una criatura rota que quedó fijada, anclada en su momento de quiebre.

A los 10 años.

Rota en su zona de clivaje, frágil como un cristal.

Una criatura deshecha como un calidoscopio. Una criatura que cambia con el flujo y reflujo de su mente rota, vejada…

Se puede agonizar, literal, etimológicamente, luchar, y con la muerte, desde los 10 años. Sí.

Y entre ataúdes. Entre caníbales cantaba Cerati.

Come de mí, come de mi carne, parece decir René.

Y espera cada función espera el final. Espera el instante…

Y el público hambriento se alimenta, en una ceremonia de la devoración.

Y mientras, René está abandonado en un galpón donde se construyen o construían ataúdes. Cajones para la muerte. Cajones donde sólo entrará la muerte.

Como los perros abandonados y apaleados en los galpones que están cerca de tu casa.

Muerde. Muerte.

René.

Le faltan partes. Está mutilado. Y ya, ni se defiende. Perdió la dignidad. Se la robaron.

¿Han visitado, lectores, algún pabellón psiquiátrico? Mejor no.

Como escribí al principio… Al entrar, por detrás, porque a la sala entramos por detrás, ya vemos al perro. A René. Y luego apagón, luz, todo vuelve a empezar.

Pero la posibilidad es trunca.

Ese cautiverio es un eterno retorno. Sólo tiene un posible final.

Comienzo, apagón, luz.

La luz es un, otro, hachazo. La iluminación, ese diseño de Ricardo Sica grita, susurra. Es un lanzamiento de puñales, una gillette, un bisturí, y la criatura, Luciano Cáceres maravilloso, es una llaga. Purulenta, ardida… Se siente al respirar. Qué actor.

Qué complicidad, qué comunión con la dirección y la dramaturgia de Francisco Lumerman, que escribió “Muerde” y al concretarla nos trae, en cada función, a lo que puede pasar cada día. A esas historias de estos perros moribundos cuyo comienzo infeliz no conoceremos nunca y cuyo final podemos suponer.

Excelente escenografía, mérito de Agustín Garbellotto, que pasa inadvertida, que cumple su misión. Otro dedo acusador.

Como el diseño sonoro de Agustín Lumerman, otro dedo acusador.

Escenografía y sonido que sirven de apoyo, como si no estuvieran, como quienes fingen no ver, quienes eligen no ver ese abandono flagrante que tiene testigos y perpetradores… Esa dueña, y no en vano uso esa palabra, esa dueña que veja. Humilla. Lacera.

En la serie británica “River”, dice el epitafio que una sociedad se cualifica por la forma en que trata a sus pacientes de salud mental. Es verdad. Y la nuestra califica en gran parte, salvo honrosas excepciones, como una porquería.

Gracias Daniel Villarreal por tus invalorables apreciaciones y tu guía.

No asistir con menores. No asistir si hay sensibilidad extrema. Esta mordida sacude.

Y no, muerto el perro, no se acabó la rabia.